Sergio Leone è riconosciuto universalmente come uno dei più importanti registi della storia del cinema, nonostante abbia diretto appena sette film (considerando solo quelli regolarmente accreditati). Leone era proprio come i suoi personaggi, come un cowboy taciturno e imperscrutabile, caratterizzato da un sigaro sempre acceso e da una frase epica da sfoggiare all’occorrenza, un po’ come la sua dichiarazione più famosa: «Quando ero giovane credevo in tre cose. Il Marxismo, il potere redentore del cinema e la dinamite. Oggi credo solo nella dinamite».

Ha iniziato dal genere peplum (o il più gergale sandaloni), incentrato sulle azioni eroiche del mondo epico greco-romano. Negli anni sessanta, nonostante i detrattori, ha cambiato il genere western, l’ha reso più sporco e cattivo e per questo più umano. Grazie a titoli come Per un pugno di dollari, Il buono, il brutto, il cattivo e C’era una volta il West, ha dato vita a un sottogenere italiano noto come spaghetti-western. Mentre, con C’era una volta in America ha profondamente rinnovato il lessico dei gangster movie. Leone è giovanissimo quando l’Italia è appena uscita dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale e l’industria cinematografica è tutta da ricostruire. Le grandi produzioni hollywoodiane, attratte dai prezzi molto bassi e dalla disponibilità di manodopera a buon mercato, accorrono a Cinecittà nel periodo della cosiddetta Hollywood sul Tevere.

Figlio d’arte: il padre Vincenzo Leone (in arte Roberto Roberti) è attore e regista ed e considerato uno dei pionieri del cinema muto italiano e la madre, Edvige Valcarenghi (in arte Bice Valerian), è un’attrice. Leone inizia a lavorare nel cinema come comparsa, appena diciottenne, in Ladri di Biciclette di Vittorio De Sica (qui il suo esordio) e come assistente alla regia per vari kolossal come Quo Vadis (1951) e Ben Hur (1959). In quegli anni spesso non viene neanche accreditato, come accade anche per la sua prima regia: il peplum Gli ultimi giorni di Pompei (1959). La pellicola era originariamente diretta da Mario Bonnard, ma venne ultimata da Leone perché il regista era troppo malato per terminare il film.

Grazie alla lunga esperienza maturata sui set, il regista romano è riuscito a realizzare la sua opera prima: Il colosso di Rodi (1961) un peplum epico-romano. Il talento di Leone sta proprio nel far sembrare spettacolare un film a basso budget, rivelandosi un cineasta dal gusto per lo spettacolo e già con un’ottima padronanza tecnica. La vicenda è ambientata nell’Isola di Cipro ed è la storia dell’enorme statua fatta costruire da Serse all’imbocco del porto di Rodi per bloccare i movimenti delle navi greche. Si tratta di cinema popolare, ma realizzato da formidabili artigiani in un immaginario d’intrattenimento fatto di intrighi e tradimenti, bene e male, eroi dai muscoli oliati che difendevano regine bellissime e città sotto assedio. Il Colosso di Rodi è un’opera che denota alcune immaturità, ma resta una visione godibile, soddisfacendo le aspettative di spettacolo e di avventura e realizzando anche un buon incasso al botteghino (657 milioni di lire).

Il lungometraggio è stato anche al centro di una celebre lite: il protagonista maschile, John Derek, aveva accusato Leone di essere troppo inesperto per dirigere il film e per questo voleva prendere in mano la regia. Alla fine ha avuto comunque la meglio Leone, grazie al sostegno della maggioranza della troupe, mentre Derek si è dimesso dal set.

Sergio Leone è stato un regista molto amato, sia da alcuni attori come Clint Eastwood, che da lui stesso è stato scoperto e trasformato da attore televisivo a Divo del cinema, sia da registi come Quentin Tarantino, che si è ispirato a Sergio Leone per realizzare il suo celebre The Hateful Eight, scegliendo Ennio Morricone (compagno di classe, amico e compositore di fiducia di Leone) per la colonna sonora. A Tarantino è legato un aneddoto: sul set de Le iene (1992), agli inizi della propria carriera, non conoscendo ancora tutti i termini tecnici era solito chiedere ai propri operatori di ripresa «give me a Leone», ovvero «datemi un Leone», per avere uno di quei primissimi piani sui dettagli, marchio di fabbrica del cineasta italiano.

Un regista geniale e innovativo, decisamente post-moderno, l’uomo che ha trasformato Clint Eastwood in una star, il narratore che per rappresentare l’estremo Occidente si rifaceva all’estremo Oriente (anche plagiando Akira Kurosawa e perdendo una causa per questo). Un regista che ha portato sullo schermo l’essenzialità dei gesti del cinema muto paterno e la tecnica hollywoodiana appresa dagli americani, facendo del suo cinema uno spettacolo con profondità inaspettate. Nonostante il successo più o meno costante, il regista romano aveva così poca fiducia nell’accoglienza delle sue pellicole, da dichiarare a ogni fine set che quello sarebbe stato il suo ultimo film.

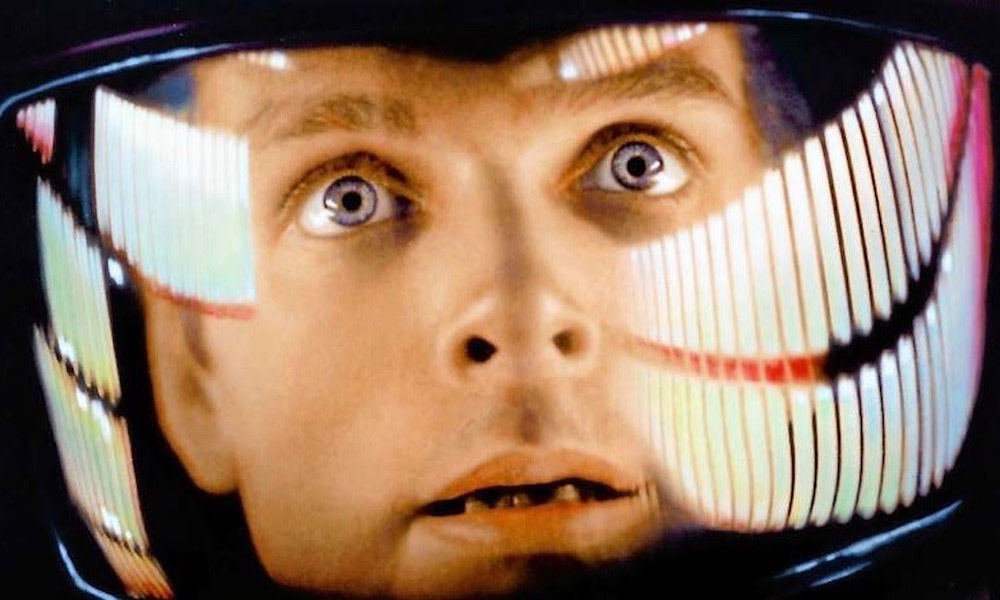

Le opere di Sergio Leone – tutt’altro che parlate, infatti Adrian Martin definisce i suoi film «odi ai volti umani» – sono piene di frasi culto che l’hanno reso parte di un immaginario immortale. Dopotutto, chi di noi non ha mai detto almeno una volta nella sua vita la frase cult pronunciata da Ramon Rojo (Gian Maria Volonté): «Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto?»