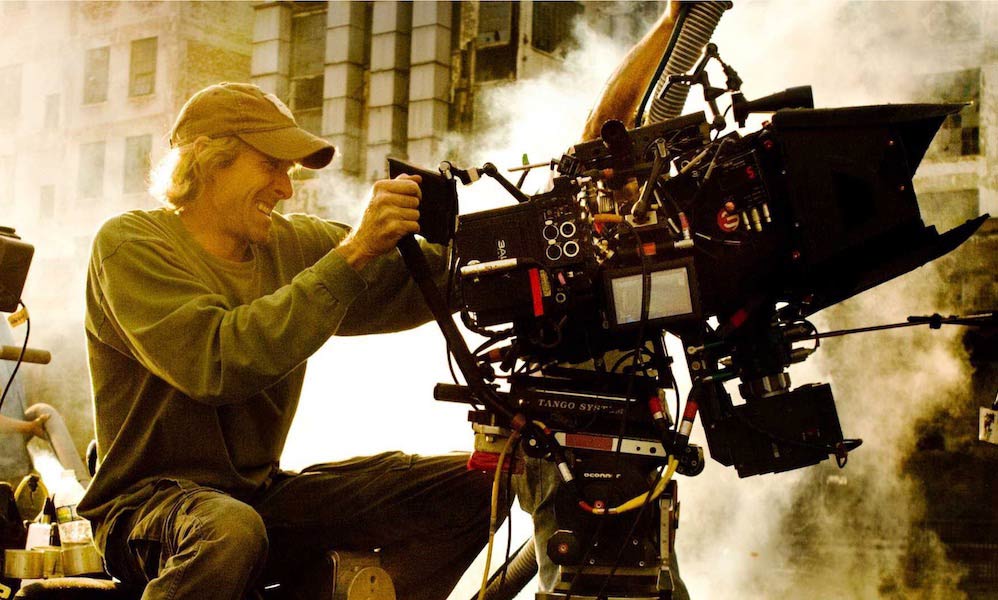

Michael Bay è conosciuto come il Diavolo di Hollywood: gli attori che ha diretto lo definiscono un regista difficile e dalle maniere forti, la critica ondeggia tra l’avversione e l’idolatria, mentre Bay continua a girare i suoi film dalle sceneggiature scarne ma dai grandi effetti speciali, con scene d’azione costellate da esplosioni catastrofiche che si susseguono in un montaggio frenetico. Che lo si ami o lo si odi è il re del box office: quasi ogni suo film infrange un record e spesso le sue pellicole si rivelano un ottimo trampolino di lancio per star di Hollywood del calibro di Will Smith, Shia Labeouf e Martin Lawrence. Il regista californiano che non conosce fallimenti, in questi giorni è in Italia per girare Six Underground, un film d’azione targato Netflix, con Ryan Reynolds come protagonista e un budget di 150 milioni di dollari.

L’autore della saga di Transformers ha uno stile tutto suo fatto di poche parole e tanta azione, un modo di girare talmente unico da essere battezzato Bayhem. Di sé stesso dice «Sono un mago, creo mondi» e i suoi popcorn-movie continuano ad incassare, nonostante i detrattori l’abbiano additato come la fine del cinema americano. A Bay interessano l’intrattenimento del pubblico e il successo commerciale del film, non gli importa di essere escluso dalla cerchia del cinema autoriale se quello mainstream riempie le sale.

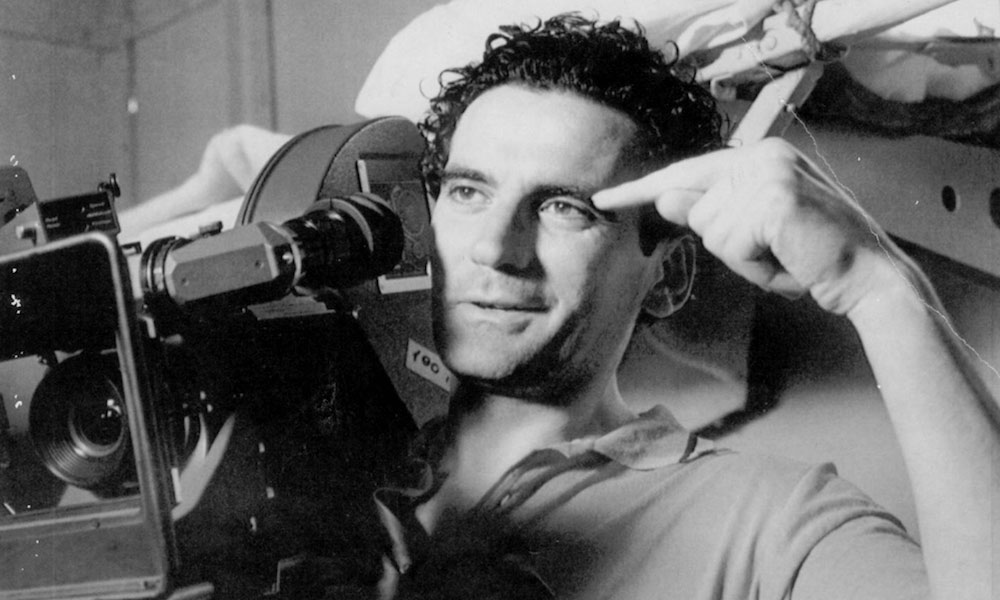

Michael Bay ha sempre saputo cosa avrebbe voluto fare nella vita: a soli quindici anni ha lavorato alla Lucasfilm durante l’estate, il suo compito era classificare le fotografie degli storyboard per Spielberg. A ventiquattro ha esordito nel campo della pubblicità e si è fatto subito notare diventando il miglior regista pubblicitario dell’anno, così le sue campagne per Coca-Cola, Nike e Levis si impongono nell’immaginario collettivo dei consumatori di tutto il mondo. Contemporaneamente, diventa il più quotato regista americano di videoclip e collabora con Lionel Richie, Tina Turner e gli Aerosmith.

Il suo esordio in campo cinematografico risale al 1995 con Bad Boys (qui il trailer ufficiale), il film girato in 35 mm registra un enorme successo di pubblico e incassa 140 milioni di dollari, nel mentre lancia la carriera di Will Smith – destinato a diventare un divo del cinema. Bad Boys è un’opera prima totalmente basata sul carisma dei due attori protagonisti, per stessa ammissione di Bay, anche se il punto forte della pellicola resta la resa ottica quasi perfetta. Il regista americano si avvale, come in tutti i suoi film, delle più moderne tecnologie per fornire al pubblico un’esperienza sensazionale e senza filtri. Per Bad Boys ha pagato 25 mila dollari, circa un quarto del suo compenso, per realizzare la famosa scena dell’esplosione, il primo tentativo era andato male a causa di un temporale e la società di produzione si era rifiutata di pagare per una seconda volta una somma simile.

Bad Boys racconta le rocambolesche vicende di due agenti di Miami in conflitto con una pericolosa gang. I due sono molto diversi, ma sono comunque amici: Marcus Burnett (Martin Lawrence) è tutto famiglia e lavoro, mentre Mike Lowry (Will Smith) è un ricco playboy che ama fare la bella vita. Per sgominare una banda di narcotrafficanti i due amici dovranno scambiarsi i ruoli, in un crescendo di azione, esplosioni, inseguimenti e gag – a volte demenziali. Un film gradevole e divertente, più che un thriller impeccabile.

A seguito di questo successo, nel 2009 ne è stato anche realizzato un sequel, Bad Boys II, nuovamente diretto da Michael Bay e interpretato da Will Smith e Martin Lawrence. Per il 2020, dopo alcune difficoltà produttive e una lunga serie di rimandi e passaggi di regia, è previsto il terzo capitolo: Bad Boys For Life, sarà diretto da due registi belgi Adil El Arbi e Bilall Fallah, ingaggiati dalla Sony.

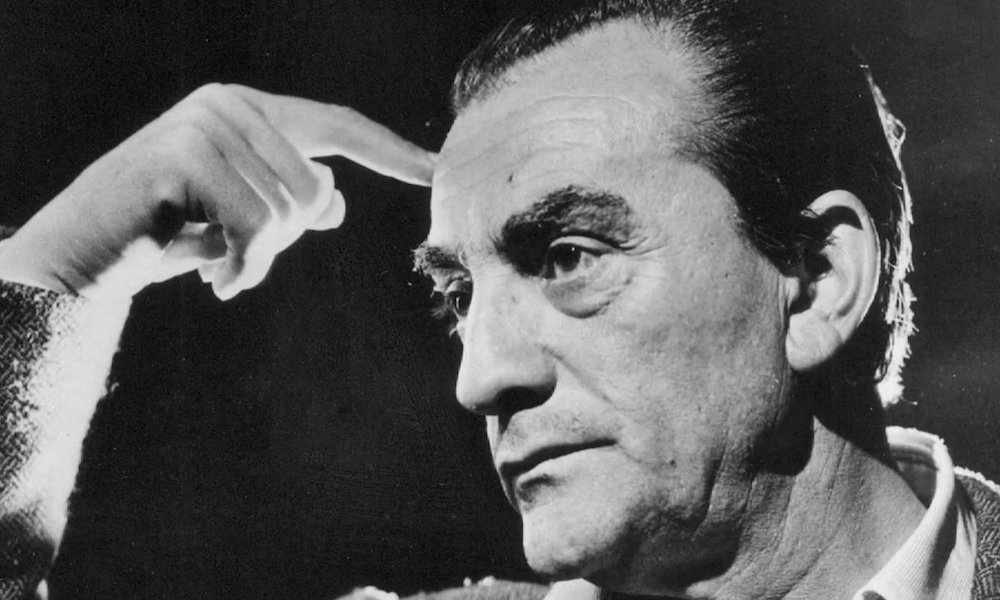

Ci sono registi che pensano in grande e Michael Bay è di certo uno di questi, simbolo del cinema americano capitalista è l’emblema della filosofia grandi spese, grandi incassi. Con una decina di film in vent’anni è diventato un’icona moderna, un meme dell’internet, il più odiato dai cinefili e dai puristi della settima arte – nonostante il fatto che tra i suoi più grandi ammiratori figuri un autore del calibro di Steven Spielberg. Michael Bay fa rima con cinema mainstream, segue il gusto popolare e mantiene una coerenza d’intenti granitica: il film deve dare al pubblico quello che il pubblico vuole. Bay è un regista prodigio che considera il cinema come un parco giochi fatto di eccessi e momenti spettacolari, si diverte e fa divertire, la noia è il terreno degli altri e la critica alza le mani in segno di resa davanti al suo indiscutibile successo.