Con Il contagio Matteo Botrugno e Daniele Coluccini tornano a Venezia – alle Giornate degli Autori – sette anni dopo il memorabile esordio Et in terra pax (prodotto grazie all’intervento paideutico di Gianluca Arcopinto).

Per l’opera seconda – punto cruciale nella carriera di un regista – i due confermano la direzione intrapresa con il film precedente, alzando coraggiosamente il tiro e ingrandendo la dimensione delle aspirazioni: la base è l’adattamento dell’omonimo imponente romanzo di Walter Siti, dal quale il film trae direttamente l’idea di un racconto pendolare che mette orizzontalmente in comunicazione il centro e la periferia della capitale; l’orizzonte è quello di una nuova tragedia urbana che tiene insieme lirismo e verismo, narrazione corale e consapevolezza politica.

Il film cerca di trovare una forma audiovisiva per il libro che traduca sullo schermo – ritrovandone l’essenza, senza imitarne pedissequamente la struttura – il congegno verbale complesso e stratificato della pagina scritta. Anche solo per questo Il contagio è già di per sé un caso raro, quasi eccezionale nel panorama del cinema italiano, condensando gli sforzi di due giovani autori che provano a raccontare il presente, lontano dalla tentazione di compiacere il pubblico, seguendo invece la difficile strada di una ricerca autentica.

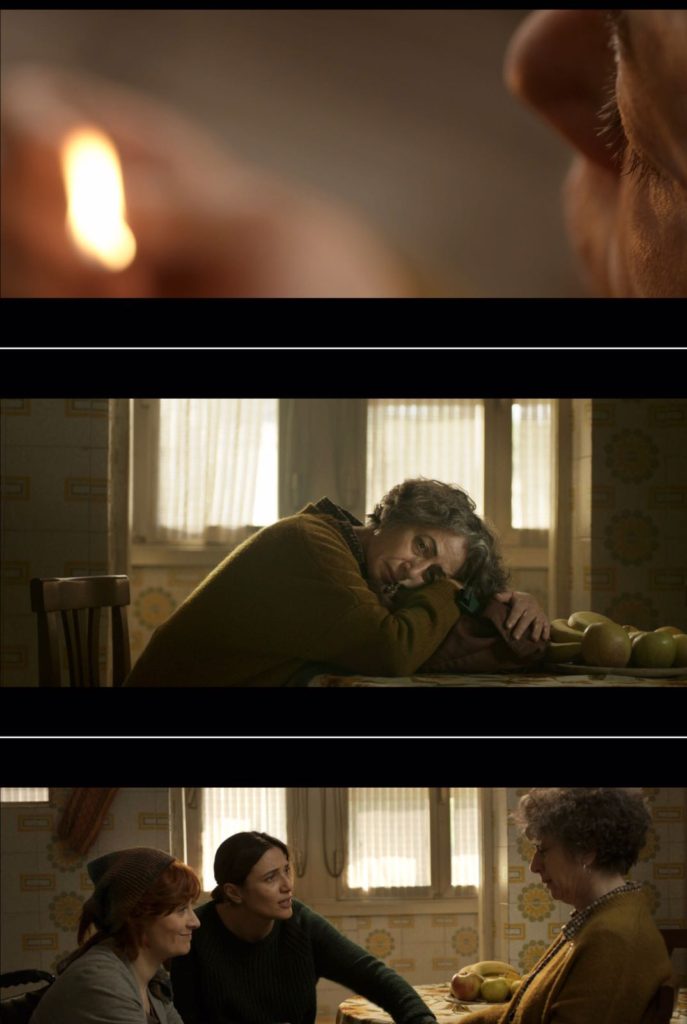

Così nell’incipit prevale il gioco di esplorazione e descrizione del microcosmo costituito da un piccolo pezzo del più vasto continente della borgata romana, passando in rassegna i volti, i gesti, le voci, i dialetti e i linguaggi, la geografia caotica di un nuovo deserto urbano. Una carrellata di personaggi e situazioni che gradualmente rallenta, per riordinarsi e riconfigurarsi presto – prima della metà – in un più compatto e circoscritto montaggio di storie che scorrono vicine, fino a un finale ricongiungimento narrativo che è anche ricapitolazione di anime e d’esistenze.

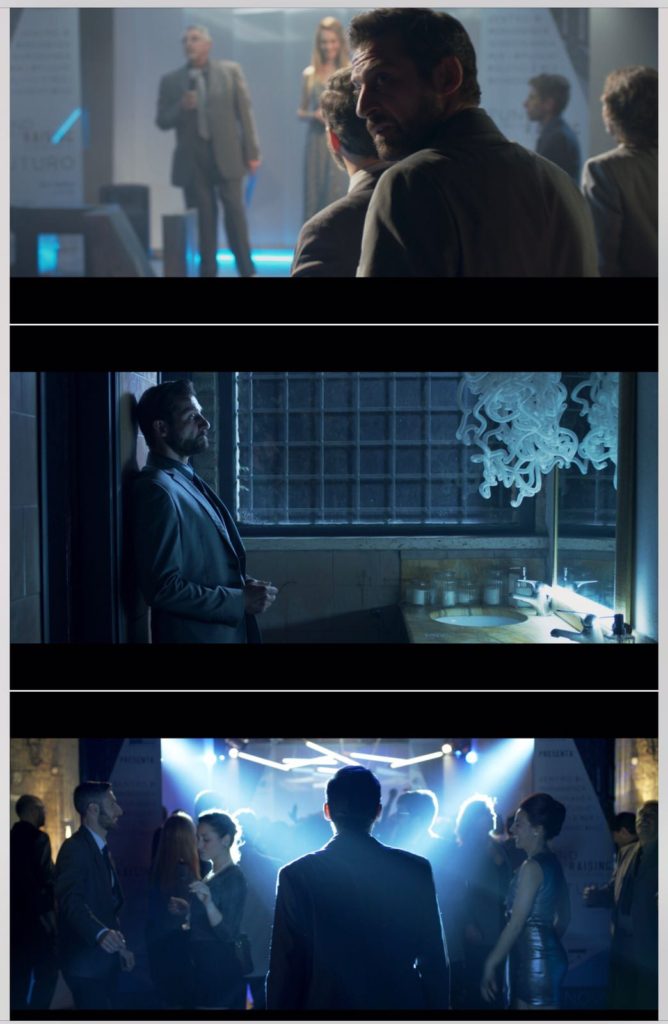

L’impianto del racconto trova coerente rispecchiamento nello stile visivo – frutto anche del lavoro a tre con Davide Manca, già responsabile della fotografia del film precedente: le inquadrature e i movimenti di macchina che si alternano e articolano tra loro in serie ordinate quasi musicalmente; la scrittura cromatica e luministica che dalle tinte chiare e calde dell’inizio degrada, come in un precipizio dell’occhio e dell’emozione, ai colori freddi e cupi che connotano e definiscono il passaggio dalla periferia al centro della città, nella seconda parte del film, la più oscura. Quasi che l’intenzione all’origine del progetto fosse quella di far crescere lo stile proprio dei due registi in una forma matura e canonica, insinuando nell’estetica corrente del cinema italiano di questi anni gli elementi fondamentali della grammatica formale dei due romani, Botrugno e Coluccini selezionano e montano insieme molti, forse troppi materiali senza riuscire sempre a farli brillare, a costruirli in un circuito che produca uno scarto di senso.

Il contagio funziona a fasi alterne, qua e là assortendo punti d’inerzia e momenti di sintesi eloquente, ma cerca una via originale e alternativa zigzagando tra generi e clichè, evitando le secche del film denuncia tanto quanto la sterile inerzia del bozzettismo, e conferma in fondo la verità del lavoro di due registi ancora orgogliosamente in cammino.