La vita e le atmosfere di provincia, il Delta del Po, la pianura e i suoi silenzi, ma anche – con La vita della mia ex per come la immagino io, l’ultimo fumetto disegnato su sceneggiatura di Gero Arnone e pubblicato da Minimum Fax – una inaspettata capacità comica. Sono gli ingredienti dei fumetti e delle illustrazioni di Eliana Albertini, un’autrice che nel giro di pochi anni si è costruita un segno personale e maturo, sperimentando con i generi e le possibilità della “nona arte”.

Mi colpisce come nei tuoi fumetti – da Malibu (BeccoGiallo, 2019) a Anche le cose hanno bisogno (Rizzoli Lizard, 2022) – ci sia, esplicito o più in sottotraccia, un grande spazio dato al microcosmo della provincia fatto di grandi pianure, esperienze di crescita, ma anche violenza, diffidenza se non esplicito razzismo. Questa presenza dipende solo dal fatto che è un ambiente che conosci bene o ha anche un valore narrativo in senso più ampio?

È principalmente un ambiente che conosco bene e che ho usato come base per capire su cosa fondare i miei fumetti. Infatti hanno cominciato davvero a piacermi proprio quando ho iniziato a pensarli attingendo dal mio personale background provinciale. All’epoca ancora non si erano diffuse le storie che parlano di provincia e sinceramente non mi sembrava per niente una figata raccontarla. L’Accademia mi è servita anche per capirne il valore narrativo: non so se ci sarei arrivata da sola o almeno non so se ci sarei arrivata in così poco tempo, considerando che partivo quasi da zero. Realizzare quei fumetti (soprattutto Malibu, il primo) per me è stato davvero necessario per mettere insieme tutto: la vita, il fumetto, la scrittura, le storie che mi interessavano e in cui riuscivo a riconoscermi.

Hai detto che lo spunto per Anche le cose hanno bisogno è nato dalle lunghe passeggiate durante il lockdown.

In quel periodo, come tutti credo, cercavo di far passare le giornate e fra le poche cose consentite per fortuna c’erano le passeggiate. Stavo nel mio paesino di origine per cui era abbastanza facile sforare i 200 metri concessi dalla legge: da questo gravissimo reato come prima cosa è nato passeggiatine, un librino autoprodotto che raccoglie foto e pensieri proprio di quelle specifiche passeggiate. Nel frattempo stavo leggendo Underworld di DeLillo e riflettendo sull’idea per un nuovo libro. Anche le cose hanno bisogno quindi è nato da una lunga operazione: le passeggiate, le cose che raccoglievo da terra durante queste passeggiate e il tema ricorrente dell’immondizia che fa da sottotraccia in Underworld. Da tutto questo ho voluto togliere solo il lockdown.

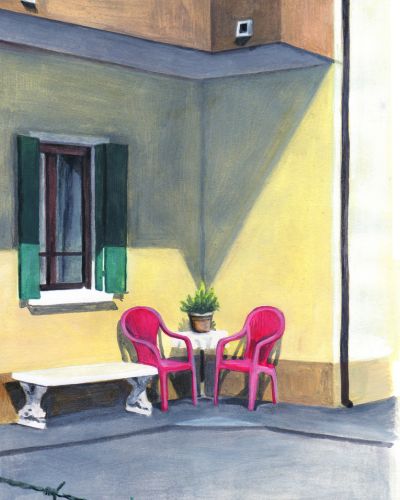

Anche nei tuoi dipinti mi pare che emerga l’attenzione alla provincia, agli oggetti e a una sorta di silenzio e di vuoto nel quale quasi manca la presenza umana. In certe composizioni, così come in alcune tavole dei fumetti, emergono forse le atmosfere di due grandi osservatori della pianura come Luigi Ghirri o Gianni Celati. È così? Quali sono i tuoi riferimenti visivi e narrativi?

Anche nei tuoi dipinti mi pare che emerga l’attenzione alla provincia, agli oggetti e a una sorta di silenzio e di vuoto nel quale quasi manca la presenza umana. In certe composizioni, così come in alcune tavole dei fumetti, emergono forse le atmosfere di due grandi osservatori della pianura come Luigi Ghirri o Gianni Celati. È così? Quali sono i tuoi riferimenti visivi e narrativi?

Sicuramente sono stati e sono due punti di riferimento. Quando li ho scoperti ho capito per la prima volta quanto si potesse entrare dentro il lavoro di un’altra persona. Mi attira tutto ciò che parla di silenzio, incomunicabilità, interstizi, infatti da più giovane mi piacevano molto le opere di Edward Hopper, David Hockney, Stephen Shore e in seguito mi sono buttata nella letteratura americana (DeLillo, Roth, Franzen). Anche loro rappresentano in un qualche modo il silenzio, ma Ghirri e Celati ne mettono in scena uno che mi fa dire “lì c’ero anche io”.

Con la storia breve La salamandra hai partecipato alla raccolta A.M.A.R.E. per Canicola. Di recente è uscito anche il libro autoprodotto Povere Puttane Vol.3. Come vivi questa esperienza di condivisione editoriale? È uno stimolo per te collaborare con autrici vicine per sensibilità?

È stato fondamentale per me anche per uscire da quel silenzio in cui spesso mi sono ritrovata, per caso o per scelta. La collaborazione e la condivisione non rappresenta per me la condizione naturale per produrre, per cui mi sono sempre cercata degli spazi in cui farlo senza sentirmi oppressa. La prima esperienza è stata “Blanca”, nel 2014, un collettivo che ho fondato con Martina Tonello, Irene Coletto e Noemi Vola, e credo sia stato un buon modo per imparare a muovermi in questo settore insieme a una squadra. Ho capito che se non c’è gioco non mi piace, se assomiglia troppo a un lavoro tendo a perdere interesse. A.M.A.R.E. invece mi ha dato la possibilità di sperimentare un tipo di storia che fino a quel momento non avevo mai provato, e le Povere Puttane (Martina Sarritzu e Giulia Cellino) a usare gli esperimenti di vita per farne delle storie.

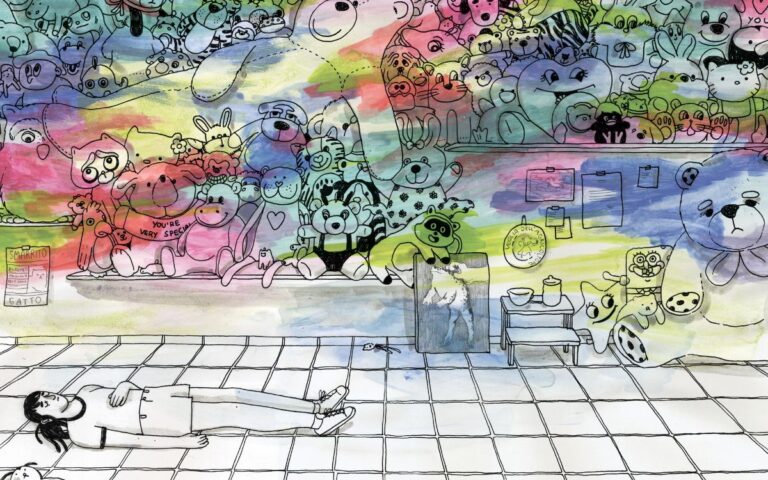

In La vita della mia ex per come la immagino io c’è un vero cambio di registro, visto che nel libro entra e con un ruolo centrale l’elemento della comicità. Inoltre hai disegnato su sceneggiatura non tua ma di Gero Arnone. Come è nato il progetto e cosa ha significato per te?

Il progetto è nato in casa Minimum Fax che ha in primo luogo incaricato Gero di scrivere un libro a fumetti (prima esperienza anche per lui). Mi è stato proposto di prendere parte al progetto successivamente: all’inizio non mi era ancora ben chiaro di cosa si trattasse, ma solo per il fatto che sarebbe stato un libro comico in cui avrei avuto spazio di manovra ho accettato. È un registro narrativo che mi piace moltissimo e mai sarei riuscita a farlo da sola, in più ero già fan della comicità di Gero. Non avevamo davvero idea di cosa potesse realmente uscire fuori, ma di sicuro non pensavamo a niente meglio di così. Dal mio punto di vista è stato divertente e stimolante, cosa che mai avrei pensato del lavorare con uno sceneggiatore. Mi piace fare cose diverse e questo libro è diverso in ogni pagina: è un concentrato di situazioni al limite che si disinnescano poco prima di esplodere, fino all’esplosione finale. Per questo motivo pensavamo potesse suscitare qualche polemica, e invece è stato accolto piuttosto bene, al punto da andare in ristampa dopo poco tempo.

Cosa puoi dirci dei tuoi progetti in corso?

Proprio per il fatto che non amo ripetermi ora sto provando a cimentarmi in qualcosa di nuovo: un libro illustrato, di quelli che in terza media pensavo di voler disegnare per tutta la vita. Ci provo ora dopo dieci anni di soli fumetti!

L’ARTICOLO COMPLETO È DISPONIBILE SOLO PER GLI ABBONATI DI FABRIQUE, CLICCA QUI PER ABBONARTI